| エルヴィスとサム・フィリップス〜運命の出会い もしもエルヴィスが裕福な家庭に生まれて 黒人のブルースやゴスペルに触れずに育っていたならば・・・ もしもエルヴィスがメンフィスでサム・フィリップスに出会っていなければ・・・ おそらく偉大な歌手「エルヴィス・プレスリー」は誕生していなかっただろう。 エルヴィスとサム・フィリップスに共通するキーワードは 紛れもなく黒人音楽の「ブルース」である。 サムはエルヴィス以上にブルースにとりつかれていた。 では、白人であるサム・フィリップスはいつどこでブルースに出会ったのだろうか。 サムは、1923年アラバマ州の北西に位置するフローレンスという街で 8人兄弟の末っ子として生まれる。 父親は農場主で、サムはそこで雇われていた黒人が歌うワーク・ソングや ディープ・ブルースを毎日のように聴きながら成長し、 その音楽はゆっくりと彼の心に染み込んでいった。 1945年、サム・フィリップスはメンフィスに移住し しばらくラジオ局のアナウンサーや 放送関連のエンジニアをしながら生計を立てていたが、 才能ある南部の黒人ミュージシャンを埋もれさせてはいけないと一念発起して、 1950年にメンフィス・レコーディング・サーヴィスを設立する。 「わたしたちは何でも、どこでも、いつでも録音します。片面3ドル、両面4ドル」 という言葉をキャッチ・フレーズに、肌の色で差別を受けてきた黒人や 低所得者にレコーディングする機会を用意した。 翌年サムはラジオ局を退社し、 黒人ミュージシャンとのレコーディングに本腰を入れるようになる。 サムがプロデュ−スし、アイク・ターナーのバンドで演奏された ジャッキー・ブレンストンの『ロケット88』は 1951年にシカゴのチェス・レーベルでリリースされ、 R&Bチャートの1位に輝いた。 現在この曲は最初のロックンロール・レコードと評されている。 1952年には自身のレーベル、サン・レコードを設立。 50年から54年までの間に、ジェームス・コットン、ルーファス・トーマス、 ロスコー・ゴードン、ボビー・ブランド、リトル・ミルトンなど メンフィス周辺のR&Bシンガーがサム・フィリップスの元でレコーディングした。 後にブルース界のビッグ・ネームとなるハウリン・ウルフやB.B.キングも 駆け出しの頃彼のスタジオで音を吹き込んだのである。 ちなみにRPMからリリースされたB.B.キングの 『She's Dynamite/シーズ・ダイナマイト』は、 1951年にメンフィス・レコーディング・サーヴィスで録音されたものだ。 自分の声を客観的に聞いてみたかったという理由で エルヴィスがメンフィス・レコーディング・サーヴィスを訪れたのは 1953年7月のことだった。 高校を卒業し、トラックの運転手として働いていたエルヴィスは当時18歳。 あいにくサムは不在で、助手のマリオン・カイスカーが録音に立会い、 エルヴィスは『マイ・ハピネス』と『心のうずく時』を録音する。 その時マリオンはエルヴィスのバラードに非凡な才能を感じ、 後でサムに聞かせるためエルヴィスの歌を別のテープに録音しておいた。 エルヴィスは密かにサムからの連絡を待っていたが いつまで経っても呼び出しがかからなかったため、 意を決して翌年の1月にもう一度スタジオに足を運ぶ。 そしてついにエルヴィスはサム・フィリップスと対面し、 彼の前で歌うチャンスを手に入れたのだった。 サムがマネーを得るために追い求めていた歌手は、 黒人のように歌える白人シンガー。 しかし、その時歌ったエルヴィスのバラードは 残念ながらサムの心を突き動かすまでには至らなかった。 黒人の歌に共通する熱きソウルの叫びとグル−ヴ感。 それは絶対に真似などできない代物である。 エルヴィス自身、そのことは身をもって実感していたはずだ。 人知れずラジオで聴いて憧れていた泥臭いブルースを、 何のてらいもなくサムの前で披露するという感覚は 当時のエルヴィスにはなかったと思う。 サムがエルヴィスの歌う『ザッツ・オールライト・ママ』に度肝を抜かれるまで、 あと半年待たなければならなかった。 マリオン・カイスカーの熱心なすすめもあって、 サムはその年の6月、エルヴィスに呼び出しをかける。 その時エルヴィスは天にも昇る気持ちで受話器を置き、 サムがいるスタジオ目指して一目散に走った。 「とうとう夢にまで見た歌手になれるかもしれない。」 貧しさにあえぎ、希望を見出せずにいた日々の生活に 一筋の光が差し込んできた瞬間でもある。 1954年7月5日夜7時、サムがエルヴィスのためにセッティングした 本格的なレコーディング・セッションが始まった。 ギターにスコティ・ムーア、ウッド・ベースにビル・ブラック。 エルヴィスもアコースティック・ギターを抱えながら思いつく限りの歌を歌い サムの反応をうかがった。 しかし、サムからのOKがなかなか出ない。 時間だけが無情に過ぎていき、 実現しかけた夢が消えてしまうのではないかとエルヴィスは思い始めた。 深夜の休憩時間、エルヴィスは肩を落として座り込み 焦りと落胆で彼の表情はみるみる生気を失っていく。 そんな時である。 エルヴィスが突如ミシシッピのブルースマン、 アーサー・"ビッグ・ボーイ"・クルーダップの 『ザッツ・オールライト・ママ』を歌い出したのは! この歌こそが伝説の始まりだった。 スコティとビルは即座に何かを感じ取り、 エルヴィスの軽快なビートに合わせながら音を入れていく。 するとサムの身体に電流が走り、 我を忘れてセッションに興じる3人に向かってこう叫んだ。 「もう一度最初からやってくれ!」 自然発生的な感情をストレートに歌ったものがブルースである。 この時のエルヴィスの歌い方は まさしくブルースの核心をつくものだった。 エルヴィスはサムの気を引くためにわざとこの歌を歌ったわけではない。 思惑など何もなかったのである。 それだけブルースはエルヴィスの生活に入り込んでいたとも言える。 私はそうしたエルヴィスの素晴らしい感性や直感力、 歌の才能に心の底から惹かれる。 エルヴィスはブルースを解かっていたんだ・・・という共感の気持ちと共に。 7月19日、サン・レコードと契約したエルヴィスのデビュー・シングル 『ザッツ・オール・ライト』がリリースされた。 瞬く間に予想を上回る注文が殺到して、 メンフィスのカントリー&ウェスタン・チャートでも1位を獲得。 「ビルボード」誌では期待の新人だと絶賛された。 その後エルヴィスの人気に目をつけた興行師のトム・パーカー大佐が エルヴィスに近づき、マネージャーとなる契約を結ぶ。 彼はエルヴィスを南部だけではなく全米に売り出すために、 1955年11月、エルヴィスを大手レコード・レーベルの「RCA」に移籍させた。 そして1956年1月、移籍後初のシングル『ハートブレイク・ホテル』が リリースされるやいなや、8週連続でシングル・チャート1位に輝き、 アメリカ全土にエルヴィス旋風が巻き起こったのである。 エルヴィスがサンを離れた後、プロデューサーのサム・フィリップスは カール・パーキンズ、ジョニ−・キャッシュ、ジェリー・リー・ルイス、 ロイ・オービソンのレコーディングを手がけ、彼らを次々と世に送り出した。 中でもカール・パーキンズの『ブルー・スウェ−ド・シューズ』は サン・レコード始まって以来のミリオン・セラーとなる。 サム・フィリップスは2003年7月、メンフィスで永眠したが、 偉大なエルヴィスを発掘した「ロックンロールの父」として これから先もエルヴィスと共に語り継がれていくにちがいない。 同時に、二人の接点がブルースにあった事、 それが二人の運命を結びつける大きなきっかけとなり 伝説を生み出す原動力になったのだという事実も 忘れてはならないと思うのである。 ★ある音楽のカテゴリーを丸ごと、いいとか悪いと思ったことはない。 カントリーもシンフォニーも、ポップ・ミュージックも問題ない。 ……どんなサウンドだとか、どんなカテゴリーに入るかなんてことは、 いっさい気にしなかった。なにか、とくに言いたいことがあったら、 自分の好きなように言えばいいんだ。 けれどビートの効いた土臭いブルース…… 私が聞きたいのはその手の音楽だった。 そして私がレコーディングすることにしたのもその手の音楽だった。 はじめた時は独力でやっていくしかなかった。 あの頃は誰ひとり、黒人を連れてきてレコーディングするなんて アイデアには賛成してくれなかった。 だが私はそれをやってやろうと心に決めていた。 そのためなら、どんなものでも棒に振る覚悟だった。 ……仕事も、家族の将来も、私自身の正気も。 絶対にこれだというインスピレーションがあったからだ。 私は綿花畑で聞いたサウンドが解かっていたし、 これをやろうとしなかったら、神がこの地上に送りこんだ中で、 史上最低の臆病者になってしまうのも解かっていた。 泥臭いブルースほど、真実を伝えてくれる音楽はない。 むろん、ジミー・ロジャーズやハンク・ウィリアムズも悪くはないだろう。 ……知ってのとおり、私は大のロジャーズ・ファンだ。 ……ハウリン・ウルフほど深いところまで、食いこんではこないにしても。 ただ、ウルフを筆頭とする偉大なブルース・シンガーたちからは、 もうとにかく絶対的に真実で、南部の人間たちが、白人、黒人を 問わず経験してきた暮らしにとことん密着した何かが感じ取れる。 そういう一番基本的なもろもろを思い出させてくれる男の魂が死ぬなんて ことは、絶対にありえないんだ、そうだろう? その手のことは買ってきた本で覚えられるようなもんじゃない。 現場に居合わせなきゃ駄目だ。私もたぶん解かってると思う。 それはいつまでも心の中にある。絶対に忘れない。絶対に忘れられない。 <サム・フィリップス> ★昔はオレも黒人たちと一緒に、畑で綿を摘んでたんだ。 農場で小作をやってた白人の一家はうちだけだった。 夕暮れになって日が沈みだすと、そりゃもう素晴らしい歌声が 聞こえてくる。しばらくするとあたり一面に、 黒人たちの音楽が響き渡ってるんだ。 今もあの音楽は、オレの魂に息づいている。 リズムやあのフィーリングがね。 <カール・パーキンズ> ※この記事は「エルヴィス・サウンド・マガジン 2006 Summer No.13」に 載せていただくために書いたものです。 エルヴィスとサム・フィリップス、マリオン・カイスカーが仲良く肩を組んで いる貴重な写真はAtsushiさんがこの記事のために探してくださいました。 すでに「サンマガ 13号」にも掲載されています。写真を送ってくださった Atsushiさんのご厚意に感謝致します。ありがとうございました! <06・12・9> |

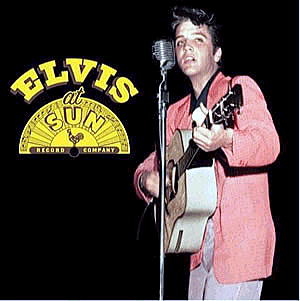

Sam Phillips  Sam & Elvis  Sam Phillips, Elvis, Marion Keisker  SUN Studio |

||

|

|||